淠水欢歌

——寿县灌区建成六十年

序

2020年12月28日上午,寿县召开第十七届人民代表大会第五次会议,县长程俊华代表寿县人民政府作工作报告——

面对1991年以来最大旱涝连灾,全县上下克服新冠疫情带来的影响,众志成城,攻坚克难,粮食总产达到168万吨,为保障国家粮食安全作出了突出贡献。

台下,热烈的掌声经久不息。

分组讨论会上,县人大代表、安丰塘镇党委书记梁志勇感慨道:“有了淠史杭,丰收有保障。我们安丰塘镇有赖于淠史杭灌区最为完善的灌溉工程体系,今年水稻亩产、总产再创历史新高……”

一

寿县,北濒淮河,西界淠河,南依江淮分水岭,境内2948平方公里土地,结阜成岗,聚水成渊,兼之年内降雨不均,自古多旱易涝,素有“水口袋”、“旱包子”之称。

特殊的地理环境,使得这里的人民有史以来便与治水结下不解之缘。早在春秋楚庄王时,便建成了号称“淮河水利之冠”的天下第一塘——安丰塘,“周百二十里”,“纳川吐流,灌田万顷”,千百年来,在灌溉、蓄水方面发挥着重要作用,宋代王安石曾作诗“鲂鱼鲅鱼归城市,粳稻纷纷载酒船”,生动地描绘了当年安丰塘畔的丰收景象。此外,还有广岩塘、罗贝塘、蔡城塘……都有着时代的烙印,滋润着裸露的土地,养育着这里的人民。

然而,严峻的历史事实痛苦地告诉我们:屈指可数的塘坝,无疑于杯水车薪;难以为继的水源,使得这里十年九旱。仅从1671年至1949年的278年中,较大型自然灾害就发生136次,其中旱灾平均每五年一次。这种年复一年的恶性循环,给寿县人民带来极其深重的苦难。“剃头不洗头,麻雀饮水愁”,当地流传的这首民谣,真实地反映了旱区的少水情况。州志上有关“赤地千里,斗米千钱,道馑相望,阖家饿毙”的连篇记载,正是当年灾荒年景的真实写照。

是这里缺水吗?不!这一带的年降水量,一般都在900多毫米,可惜,三分之二的雨水降在农作物并不需水的季节。春播时,多逢春旱;稻苗打苞孕穗时,常遇“夹秋干”。“一方盼水水不来,一方恨水水不走,洼地洪水滚滚流,岗地滴水贵如油。”尽管人们血流成汗,汗流成河,这片土地赐予人们的,仍然只是贫穷和饥饿。

于是,处于长期干旱地区的人们,无可奈何地给当地起出这样一些名字:晒死鸡、晒网滩、火龙岗……

于是,乞雨求神的龙王庙应运而生:炎刘庙、李山庙、双庙……不一而足。

求神于事无补,大片土地仍在沉睡。面对这一现实,祖辈以农为本的寿县人苦苦思索——

寿县的出路在哪里?寿县的希望在哪里?

二

历史的书页翻到了二十世纪五十年代。这是一个值得浓笔重彩大书特书的年代。在这一年代,寿县人用自己的勤劳、勇敢和智慧,谱写了一曲动人心魄的治水赞歌。

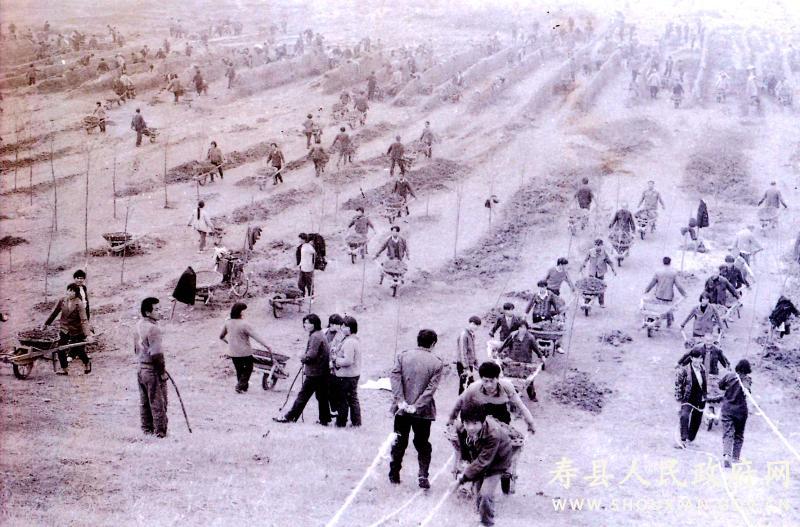

中华人民共和国成立以后,治水兴利立刻成为党和国家的重要决策内容。在党和政府的领导下,寿县人民治水灾,除旱魔,开展起大规模的农田水利基本建设热潮。1958年,宏伟的淠史杭综合沟通工程建设拉开序幕,寿县被纳入其总体规划。8月6日,“寿县淠河灌区灌溉工程总队部”正式成立,县委书记处书记武崇祥亲自担任总队长、政委。总队部下设办公室、工务科、财供科、运输科、民运科和工具改革小组。11月份,全县淠东、瓦东、瓦西等三条大型干渠开挖工程全面开工。短短数年时间,寿县人民凭着冲天的热情,男女老少组成千军万马,浩浩荡荡开赴工地,勒紧腰带干水利,甘洒热血写春秋,劈岗切岭,唤醒了沉睡的土地。到1961年,初步建成淠东、瓦西、瓦东等灌区,全县灌溉面积由中华人民共和国成立初期的39.5万亩扩大到70万亩。

那是怎样的施工环境啊!工程建设初期,恰逢1958年至1960年间连续两年大旱,国家和地方经济十分困难,施工技术不足,管理经验缺乏。在这种情况下,组织淠史杭大型水利灌溉工程建设,无疑是项十分艰巨的任务。

开工伊始,部分干部群众对从大别山区引水灌溉,一度持怀疑、否定态度。一些“智叟”指出:“从大别山引水到这里,高的山、凹的谷,逢岗要切岭,遇洼要填方。绵绵几百里,靠老百姓肩挑手挖,根本行不通。”针对这种思想,寿县加大政治思想工作力度,指挥部专门设立了政治处,武崇祥亲自担任政治处主任,指导县、乡两级采用会议、广播、标语、文艺演出等形式,广泛宣传淠史杭工程规划的科学性及实施的可行性,统一思想,造足声势,激发广大干部群众的治水积极性。

工程即将上马,民工即将上阵。可是,寿县淠河灌区工程指挥部技术人员不到20人,如果仅靠这点技术力量,别的不说,单是完成100多公里施工堤段的测量放样和10多座建筑物的施工技术管理,就不可能。怎么办?武崇祥一方面争取外援,由每乡选派1至2名知识青年共50人,委托地区测量队进行短期培训,配合测量队参与测量工作;同时选派30人,到已正式开工的横排头枢纽工程工地学习,学成后返回本县工地担任农民技术员。另一方面,自力更生,拍板成立寿县初级水利学校,招收初中生100名,一边学习,一边工作,在大风大浪中学会游泳。这批农民技术员在以后的施工过程中,充分发挥自己的聪明才智,干中学,学中干,在实践中加强认识,在认识中进行实践,斗险风恶浪,攻技术难关,为工程建设顺利进行做出了突出贡献。

为了弥补主要建筑材料的匮缺,保证工程按计划进行,寿县还在八公山下建起了小水泥厂和水利机械厂。此外,工程指挥部还动员群众捐献石料3400立方米。

1958年11月,一场改天换地的治水大战打响了!寿县发动13.5万群众,同步实施淠河灌区三条干渠以及分干渠、主要配套建筑物工程的建设。到1959年5月一期工程结束,实做工日1439.7万个,完成土石方1588.5万立米,淠东、瓦西干渠初步建成。是年夏,寿县又逢大旱。淠史杭于7月29日正式通水抗旱。

水,远从大别山区响洪甸、佛子岭、磨子潭三大水库放来的“救命水”,顺着淠河总干渠翻花叠浪,飞流直下,一路经小高堰入淠东干渠直汇安丰塘,一路由柏家堰进瓦西干渠灌石集、保义一带丘岗区。当年开挖,当年受益,寿县人初步尝到兴修淠史杭工程的甜头,这更增强了广大农民的治水信心!

寿县淠河灌区二期工程于1959年11月至1960年5月实施。上工18.2万人,实做工日518.6万个,完成土石方457万立米。由于连年大旱,民工生活供应困难,各乡水利团发扬南泥湾精神,组织专人养猪种菜,改善民工物质生活,力争施工正常进行。

两期施工中,都经历了我们今天难以想象的困难,都创造出令后人惊叹的奇迹。瓦西深切岭、车王集高填方等工程,土高5至16米,石质坚硬,夹有质地坚硬的风化石,劳动强度高,施工难度大,被工程指挥部列为“钉子”工程。广大民工苦干加巧干,土法上马,不断改革和创新施工方法和工具,“跃进车”、劈土法、“倒拉器”、机器牵引车、空中运土器……相继在工地上发明并投入使用,迅速推广到整个淠史杭工地,节省了劳力,提高了工效,缩短了工时。至今,这些工具及方法仍在水利施工中发挥着巨大作用。

两期施工中,寿县工地还涌现出许多先进模范人物。

吕树美,瓦埠水利团妇女营营长,结婚不到3个月,便率领20多名青年妇女远征瓦东干渠车王集高填方工地。她向组织立下军令状:“工程不竣工,决不离开工地一步!”当时工地粮食供应紧张,疾病流行,间有民工病故。吕树美隐瞒了自己双腿浮肿的病情,白天坚持出工劳动,吃苦在前,助人为乐,积极倡议妇女与男劳力展开“对手赛”,每天劳动12小时,并充分发挥自己的聪明才智,创造了“脚踏四轮运土器”,使日工效超定额0.8立米,达到2.3立米;晚上,她又组织姐妹们广泛开展文艺宣传活动,活跃工地文化生活,鼓舞士气。为此,吕树美先后四次出席省、地群英会,全国妇联授予她“三八红旗手”称号。

魏本海,炎刘区船涨公社一个年已花甲的独身老汉,上有年逾70岁的老母亲需人侍奉。听说炎刘水利团出了个远近闻名的“愚公队”,全由50岁以上的老汉组成,他为了跻身其中而踌躇万端。老母亲知道后,倚在床上对他说:“去吧,修水利是大事,娘不拖你后腿。”老魏将老母亲托付给邻居照看,背起土筐走上了工地,成为“愚公队”的一员猛将。

月上柳梢头,工地静悄悄。在沛东公社淠东干渠开挖工地上,一名中年男子赤着双脚站在结着薄冰的泥水中,挥锹理水,为明天大批人马上堤顺利开工垫平道路。他是隐北大队宋台生产队的队长、共产党员赵传忠。后来,由于超负荷的劳动,使他累倒在工地上,再也没能够站起来。

还有宋美华、张本芝、钱富海、张世开……也许这些人的名字会被岁月所遗忘,但他们用智慧和力量创下的伟大业绩,却像一座座无言的丰碑,永远矗立在淠河沿岸的渠首闸头。他们,是创造历史的真正英雄。

三

开弓没有回头箭,寿县人民围绕淠史杭工程建设规划,发扬愚公移山、水滴石穿精神,一步一个脚印,不断完善渠系建设,拓展灌区灌溉面积,淠史杭工程建设一年一个新台阶。

1961年12月,寿县组织7.3万人大战瓦西干渠石集倒虹吸工程。这是一座大型交叉输水建筑物——从南向北的瓦西干渠与由东往西的淠淮航道在此交叉而过。按照自流灌区设计,干渠比航道高出15米,该怎么处理?照搬将军山渡槽模式渠水跨越过去吧,航道里的行船势必会受到影响。建设者们想出了好办法:在河底铺设三排长130多米、直径1.5米的钢筋混凝土管道,让汇水通过河底流过去!整个工程到1962年4月结束,实做工日85.4万个,完成土方50.6万立米。1964年4月,曾率大军千里挺进大别山的一代“军神”刘伯承参观该工程后,兴之所至,挥笔题辞“革命精神,科学态度”予以高度赞誉。

1963年至1965年,淠东、瓦西灌区24条长127公里的分干渠、大型支渠相继施工。为了积累经验、总结不足,寿县水利局分别在瓦西灌区马道斗渠、淠东灌区祝子门支渠进行建筑物工程同步配套试点,借鉴一、二期淠史杭骨干工程的经验,在施工中锻炼、造就技术干部,初步积累了一些配套工程规划设计的研究资料,为今后灌区建设发展创造了条件。

1966年,开始续建瓦东干渠及河岔埠分干渠。1967年6月20日,瓦东干渠正式通水至寿县。

按照“长藤结瓜”灌溉渠系设计,1968年至1971年,瓦东灌区兴建大井中型水库,累计完成土方84.7万立米,砌石2.54万立米,投资274.2万元。工程于1972年按设计标准建成后,集水面积33.6平方公里,蓄水能力5040万立米,灌溉面积14.1万亩。同时,瓦西灌区于1970年至1971年建成花果中型水库,累计投资95.93万元,完成土方39.07万立米,砌石1.2万立米,蓄水库容1030万立米,灌溉耕地3.23万亩。

天工人可代,人工天不如。到1972年,寿县淠河灌区基本建成,三条干渠分别流经安丰塘、大井、花果三座中型水库,缓解了寿县缺水的现状,其中淠东干渠累计完成土方1260万立米;瓦西干渠累计完成土方525万立米;瓦东干渠累计完成土方654万立米。正阳、石集、杨西、木北、堰口、保义、岔埠等7条六十年代以来修建的分干渠,总长112公里,奔涌着时代的活力,向茫茫荒滩古埂走来,为灌区开拓出万顷良田;团岗、双东、立新、桓店、花果、温庄、谢磨、庙西等82条大型支渠,总长566公里,畅饮淠河之水,蜿蜒游走岗丘,像条条巨龙,汇入淠史杭灌溉工程的伟大行列。全县灌溉面积迅速发展到128.5万亩,粮食总产3.46亿公斤。自此直至七十年代末,灌溉面积一直稳定在100万亩左右,其中1978年大旱,百日无雨,灌区水利工程在抗灾过程中发挥出显著作用,供给农田灌溉用水7.5亿立米,使81万亩粮田在大旱之年仍然获得好收成。

四

如果把寿县灌区从1958年到1972年这段历史列为工程建设的初始阶段,那么从1973年开始,灌区可谓进入了发展阶段。

灌区初步建成后,素有治水兴利传统的寿县人民,并没有满足。他们祖祖辈辈吃够了“命水不见面,废水冲破田”的苦头,历史的教训,使得厚实朴素的寿县人对治水抱有伟大的构想,那就是持之以恒兴水利、治旱贫,长期不懈开发灌区、建设灌区,为子孙后代造福!

安丰塘,古名芍陂,为春秋时代(公元前613年至前591年间)楚相孙叔敖征集民力所建,36座水门,72道涵闸,曾为我国历史上江淮农业的发展,做出过巨大贡献。但是,几经历史风雨剥蚀,到中华人民共和国成立初期,安丰塘已是塘淤堤颓,“蓄水之效,几已全失”了。淠东干渠建成后,安丰塘成为“藤”上的一个大瓜,古塘人民用淠史杭之水,为它冲洗掉历史的尘垢,给它注入新的血液,从而结束了安丰塘水源枯竭的历史。为了使古塘效益充分发挥,1973年至1975年,灌区群众按照防洪设计要求,利用一冬一春时间,完成土方380万立米,同时配套建成双门节制闸和杨西泄水闸,调节干渠水位,控制进塘流量。土方工程完成后,由于增加了蓄水量,塘身加固被摆上寿县决策者的议事日程。1976年,中共寿县县委做出自力更生完成安丰塘块石护坡工程的决定,发动全县11万人,展开安丰塘工程大会战。6.6万立米的块石,从百里以外的八公山运到工地,光靠组织起来的2000多人的运输专业队,运上一年也难以完成。县委书记冯建华身先士卒,率领县委全体成员,拉着满载石块的板车,走在运石队伍的最前面。这无声的命令,震动了全县上上下下。于是,干部从机关走来了,刚下班的工人走来了,街道的居民走来了,学校的老师、医院的医生、商店的营业员走来了,就连小学生也动员起来了。拖拉机、汽车、驴车、牛车、板车……几万人,动用各种运输工具,投入了声势浩大的运石战斗,顺利完成安丰塘环堤25公里的块石护坡工程,计用石料9万余吨,水泥0.24万吨,总投工117万工日。工程竣工后,水库正常水位提高1米,蓄水量由500万立米提高到8400万立米,灌溉面积由36万亩扩大到56万亩。地处安丰塘下游的双桥区,1957年水稻面积只有3万亩,通过安丰塘护坡修建增容,水稻面积增到17万亩,粮食总产比1957年增加4.53倍,达到1.36亿公斤;水产产量增加13倍,达到140多万公斤。

1980年后,为了使淠河灌区充分发挥作用,寿县按照续建配套工程规划,多方集资兴建续建工程。鉴于寿县灌溉骨干工程已初具规模,1983年,国务院将其列为全国第一批商品粮生产基地县,三年投入农田水利基本建设资金916万元,使灌区面貌在很大程度上得以改观,粮食产量年平均递增4.4%,1985年全县总产达到6.32亿公斤。

随着淠史杭灌区知名度的日益提高,世界银行将其列入大地开发项目。1986年,为提高灌区农田灌溉保证率,寿县开始有计划地利用世界银行低息贷款配合国内投资,进行灌区续建配套工程建设。到1990年底,瓦东、瓦西灌区项目区从干渠到支斗渠110万亩受益面积基本完成配套。全县建成斗农级渠道1.3万条3227.4公里,共做小型工程8.23万处,堰塘7000处,中小型水库126座,有效灌溉面积达到139万亩,保证灌溉面积20万亩。与国家和全省同期人均水平相比,人均灌溉面积和粮食产量分别高于30%、40%。了解内情的人都说,如果没有“淠史杭”,取得这一成就无疑是天方夜谭、痴人说梦。

五

水,既可兴利,也可成灾。在它温顺的时候,它是昼夜流淌的诗歌;当它暴戾的时候,它就是桀骜不驯的猛兽。1991年,一场百年不遇的洪涝灾害席卷而来,骤雨惊洪,肆无忌惮,寿县古城被洪水围困达三月之久,湖洼地区的129座生产圩堤漫水溃破,灌区90多万亩农田被洪水吞没。江泽民、李鹏等党和国家领导人对灌区的抗灾十分关注,曾专程到此慰问灾民,指导抗灾。为了将洪涝灾害减轻到最低程度,灌区紧急启用有关水利灌溉工程进行分洪、泄洪。

担负淠河总干渠分洪任务的淠东干渠,由于连遭暴雨袭击,降雨量三个月高过900多毫米,较历年同期高五倍,干渠分洪水位猛增至29.75米,安丰塘水库水位高达29.62米,远超警戒水位线。天上继续下,上游哗哗泄,外洪内涝两面夹击,大堤吃紧,险情频仍。值此关头,安丰塘管理处紧急行动起来,党员干部起先锋带头作用,单位负责人分工包点,与广大职工、民工走上抗洪抢险第一线,昼夜巡视,及时加固险工险段,用坚强的毅力和科学的调度,为受灾惨重的寿县,留下了一片绿洲。

大灾过后,寿县人民没有被困难所吓倒,他们积极行动起来,展开了恢复农田水利基本建设的战斗。本着“防蓄并重,灌排兼筹,点面结合,综合治理”的原则,当年出工40万人,完成土石方1000万立米。到2000年,寿县农田水利基本建设一浪高过一浪,连续多年在省、地兴修评比中夺冠。据统计,10年间全县共投工11922万个,完成土石方9870立米,兴修各类水利工程5.7万处。其投工人数之多,工程量之大,农民上工热情之高,均为寿县亘古所未见。还是以安丰塘为例吧:

1995年,寿县县委、县人民政府为了扩大淠东灌区灌溉面积,根据可持续发展战略,决定对安丰塘水库实施“五个二工程”,即投资2000万元,兴修土方200万方,浇筑混凝土2万方,植树20万株,增加蓄水量2000万方。是年冬11月份,“五个二”一期工程顺利开工。仿佛一夜之间,淠东干渠便成了人的海洋,丰庄、荆塘等14个受益乡镇10万民工走上加固清淤工地,风餐露宿,实施150万方工程量的会战工程。在寿县,当年孙叔敖为修安丰塘耗尽家资的故事家喻户晓。今天,这样的故事又被民工们在工地上重演。从百里外的正南洼地远征而来的建设乡红旗村民工,所分配的工段东侧淤泥足有2米多深,按照施工要求须东泥西调,经过的渠道中心难以下足,施工难度大。该村爽快接受任务后,自筹资金买来竹笆铺好道路,保证了施工顺利进行;双门街道有326间房屋因妨碍施工需要拆迁,这些房主接到通知后,纷纷在开工三、四天前便拆除了房屋。拆迁户黄善根说: “ 俺家祖祖辈辈都住在这里,房子在俺手里扒掉心里可真难受。但为了修塘,俺没二话!”在施工过程中,党员干部发挥先锋带头作用,各施工乡镇都成立了党员突击队,专啃“硬骨头”。安丰塘乡邓庄村50多岁的突击队长刘家学,在工地突然发高烧,指挥部让他回家养病,他却说:“一点头痛脑热的算啥病?吃点药便好了。”愣是未离工地半步。这项工程如期完成后,省农田水利基本建设指挥部专门召开了兴修现场会,省委副书记方兆祥对“五个二工程”大加赞扬,并称淠东干渠清淤加固工程是皖西人民的“造福工程”、“形象工程”。

2020年初冬,央视《记住乡愁》栏目组来到寿县,拍摄《寿县古城:江淮古城,金汤巩固》纪录片。编导吕明月沉到古城街头巷尾,用自己睿智的双眼去发现寿县人的日常生活亮点,寻找契合节目主题的拍摄对象。一天,吕明月来到孙叔敖纪念馆,看到展厅一张题为《工地上的合家欢》的图片,上面有一位老人,带着一家七口两代人正在修塘,背后是成千上万人修塘清淤的场面。“我一下子就被震撼了!这个家庭,正是安丰塘畔千千万万个家庭中的一个代表!”看到这张图片后,吕导心中萌生了请老人讲述修塘故事的念头。几经辗转,终于查清照片上的老人名叫李井宝,是安丰塘畔板桥镇双门村的村民,图片正是摄自1995年冬安丰塘水库“五个二”工程兴修。

顺着安丰塘西堤往下一拐,吕明月与节目主持人宫柏超来到板桥镇双门村。李井宝老人就住在村头,一家老小得到消息,都聚在家中迎候。见客人到来,老人十分开心,脸上笑开了花。老人很健谈,聊起当年拍照的场景,说:“那年冬修,俺利用小歇时间平填车辙,被记者看见了,过来采访俺。知道俺儿子儿媳都上了工地,就让俺喊他们过来,给俺们一家拍了那张照片,后来听说还上了报纸。”正式拍摄后,主持人宫柏超问老人:“你们每年都要兴修水利吗?”老人答:“是呵,安丰塘是俺们的铁饭碗。修塘蓄水,这是在端牢饭碗呐!”主持人问:“冬闲兴修水利,是寿县的传统。孩子们也是自愿的吗?”“那当然,”老人说,“修塘是给子孙后代造福的。修好了,子孙就有饭吃。这就像修自家房子一样,谁不愿意?”

这些镜头,全部收录到《寿县古城:江淮古城,金汤巩固》中。节目制作完成后,2021年2月1日晚8时在央视国际频道黄金时间播出后,反响强烈。

……

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”淠史杭工程建设60年来,寿县人民付出了艰辛的劳动,平均每年都要投入十几万、数十万的劳力,或投入成百上千万、甚至上亿元的建设资金。正是因为有这几亿工日的劳动积累,数十亿、上百亿元的投入,才使得寿县淠史杭水利工程体系得以完善,增强了抗御自然灾害的能力,促进了工农业生产的发展。截至目前,全县灌区共建成干渠3条长129.7公里,分干渠7条长112公里,万亩以上支渠82条长565.8公里,斗、农渠1.2万条长3227.4公里,固定排灌泵站149处,排灌机械1948台套43120千瓦。全县276万亩农田中,有效灌溉面积猛增到183.4万亩,旱涝保收面积达160.15万亩。与全国各省人均相比,分别高于30%和40%。

数字是枯燥的,但数字往往又最能说明问题——通过整治,历来是“种八斗,收一石”的丘陵岗地和那些深深铭刻着旱灾情景的“火龙岗”、“晒死鸡”等地,如今已都是田连阡陌、稻谷飘香了。

这是千百年来寿县人意志的延伸,力量的推进;这是60年淠史杭灌区开发史的继续、理想的更新。

六

三九寒冬,滴水成冰。在寿县至十字路的公路斜坡上,一位年逾五十的老汉拉着装满石料的板车,弓着身子一步一滑地向前挪动。大板车的右边,一位大约十二、三岁满脸稚气的小姑娘扯着拉绳,在帮老汉拽车。祖孙二人的脸上,热气扑面,汗如雨下。一位开着“解放”牌汽车经过的司机,目睹此景心怀恻隐,停下车要老汉将车及石料装上汽车免费带到工地。老汉眼一瞪:“兴修水利,人人有份,你尽你的心,俺尽俺的意。你的机器有劲,就多拉一点;俺的板车虽不比汽车,可它拉的是俺爷孙俩对水利兴修的一份心意。俺不要你帮忙!”——这个发生在1977年冬水利兴修中的故事,后来被县剧团编为小戏广为传唱。

群众是水利建设的主体,立足抗灾夺丰收,坚持长年修水利,是寿县灌区建设迅速发展的基点。寿县是革命老区,在2019年“摘帽”之前,一直是国家扶贫工作重点县。人民群众的生活还不富裕,灌区开发治理主要仰仗于群众的智慧和力量,劳务投入一直是水利建设投入的主渠道。六十年代初兴建淠史杭,一声号令百万农民齐上阵,怀着崇高的信念,自力更生,艰苦奋斗,从不讲一丝价钱;改革开放后至取消农业税前,面临新的形势,在群众合理负担修水利问题上,寿县始终把握这样一个原则,即符合群众意愿、群众愿意干的,自己修水利自己得效益,就是合理负担。每逢冬春季节,寿县在完成治淮等国家重点项目的同时,都要组织数十万大军大干灌区综合治理工程,到处是热火朝天的兴修场面,到处是大干的人群,寿县成为一方没有冬天的地方;到了“三秋”农闲间隙,寿县又针对灌溉放水中暴露出的薄弱环节,广泛开展兴修穿插战,旱到哪里工程就做到哪里。在用足用活国家规定的25个积累工的基础上,寿县根据每年兴修计划工程量,经人大批准,对当年农民劳动积累工的使用进行适当调整。1995年,寿县为搞好15处低产田改造和15处标准化农田建设,全县共投入劳动积累工1611.59万个,劳均投工达30个。由于群众负担的是自己得效益的工程,都没有怨言。在水利兴修先后受益和多受益与少受益的问题上,寿县本着“多受益多负担、少受益少负担”的原则,采取“推磨转圈”的办法逐年逐期逐阶段找平。

“推磨转圈”,是一种形象的说法,缘自瓦东干渠大潜山灌区的瓦房乡。该乡地处肥西、六安交界,6条跨县支渠均处末梢,灌溉期间正常来水仅4立方米每秒,干旱年景只有1立方米每秒,用水十分困难。为了改变窘境,九十年代以来,乡里根据“先急后缓,先后受益”的原则,组织群众进行集中会战,“深挖当家塘,留住天落雨,灌好农家田”,立足自身挖掘水源进行反调节。今年你帮我干,明年我帮你干,以工换工,协作治水,解决一村两村难以承担的较大型工程。比如,1994年全乡出工兴修的红旗沟,蓄水6.5万立方米,解决了3村3400亩耕地灌溉问题;1995年全乡会战甘坝、邵堰两处蓄水工程,竣工后蓄水17万立方米,灌溉6村耕地4500亩;1996年万众战姚堰,当年建成当年见效,蓄水6.5万立方米,在翌年夏天的大旱中,保证了2村2700亩水稻获得丰收;1997年,该乡再度动员全乡8000民工整治杨堰蓄水工程,完成工程量10万立方米,增加蓄水8.5万立方米,工程竣工后可解决2村2400亩耕地的用水问题……“磨”一推起,就难以停下,从而保证了瓦房乡水利兴修高潮迭起、长盛不衰。

瓦房乡,只是寿县灌区人民大兴水利的一个缩影。

为了撰写这篇稿件,笔者专门翻阅了那一时期的《皖西报》。该报1997年10月9日二版刊有一篇“肖专员推广‘推磨转圈’”的新闻特写——

1997年10月7日,六安行署副专员肖元兴在寿县双桥镇廿铺水利兴修工地调研时,问夹沟村民组的民工刘士贤:“兴修这处工程,你们村受益了吗?”“俺们村离这里有7里多路,不受益。”“那你出工有没有意见?”“有啥意见,俺们这是在‘推磨转圈’,今年俺们帮他们干,明年他们还不帮俺们干?”……调研结束,肖元兴高兴地对当时的县委书记王文有等人说:“你们县发明的‘推磨转圈’以乡会战方式,解决一村一队短时间难以完成的工程,这个方法很好,值得大力推广。”

七

水利为社会,社会办水利。原寿县人大常委会主任康永年在接受采访时说:“寿县淠史杭灌区建设成就巨大,在众多因素里还有一条,那就是全县上上下下方方面面对水利认识较高,从而能够形成合力。”

从1958年初建淠史杭开始,寿县人民对水利建设憋足一股劲,每年兴修一开始,无论任何机关团体,要人给人,要物给物,从没任何人讨价还价。大家深深明白,寿县灌区不发展,人民生活无保障。为了使灌区建设规范化、制度化,寿县先后出台了《寿县淠史杭灌区建设管理办法》等一系列地方性法规文件,明文规定各行各业都有责任、有义务向水利倾斜,尤其是十一届三中全会后,随着改革开放的深入,寿县人民解放思想,冲破了一个个束缚生产力发展的桎梏,在灌区建设政策上不断予以调整,采取多元化、多层次、多渠道集资办水利,使蕴藏在群众中的兴修积极性像火山一样地喷射出来,大兴淠史杭自六、七十年代后出现了第二次高潮。在地方性资金投入方面,1991年大水后,县委、县政府及时下发了《关于弘扬抗洪精神搞好水利兴修的决定》,要求各地“采取区乡筹措、集体借贷和群众互借的办法,立足于自身努力,积极主动地筹足兴修资金”,对于“多年来投入的发展农业集资和水费提留”,“一定要用于水利上,不准挪作他用”。随后几年,寿县又先后制定了《关于加强农田水利基本建设的决定》、《关于进一步发展水利基础产业的决定》等法规性文件,明文规定,在水利建设资金投入方面一是加大水利规费征收力度,确保规费如期足额上缴;二是全县每年每亩耕地征收1公斤稻谷,作为水利建设基金;三是从每年农民的5%提留中拿出20%用于水利工程配套。原中共寿县县委副书记曹光俊说,灌区的建设与发展的关系,与工业的铺摊子和搞技改的关系极为相似。同样是一元钱,用来搞新建项目,也许听起来轰轰烈烈,但只能发挥一元钱的效益,可如果用来搞既有工程的配套,虽然在工程的数量上没有增加,但是从效益上看,一元钱就可能发挥出两倍、三倍,甚至更大的效益,因为它盘活了早先投入的大量存量资产。比如1996年,寿县投入1986万元进行灌区配套建设,其中县级投入1031万元,乡镇群众自筹投入955万元。与此同时,寿县还在水利建设中大力推行股份制和股份合作制,以资入股,按股分红,仅1996年一年便吸收水利建设股金265万元。1997年,寿县农民在越来越红火的“塘口经济”效益驱动下,再度兴起股份合作形式的挖塘热。当年兴修的871个塘口,按股份合作制形式进行的占40%。

股份合作制兴水是自上世纪九十年代寿县水利兴修由“要我干”转变为“我要干”的必然产物,是当地当时适应形势发展需要、借鉴其它行业经验而创造的一种独特形式。寿县属水利大县,从1994年开始,广大农民在完成国家20个劳动积累工后,往往还要自发组织起来,广泛开展塘坝建设,湖洼开发、低产田改造等工程,以工折资,以资入股,以股参加收益分红。双桥镇大郢村1995年群众出工兴修4口当家塘,面积80亩,工程完工后每个工日折款10元,每20个工日为一股,劳动股占60%,土地股占40%,这4口塘1996年除满足当地耕地灌溉用水外,还由村经济合作社公开招标承包,当年底收入2万余元,农民获利万余元。占股40%的土地股所得红利,主要由村集体用于灌区工程建筑物配套或作为水利开发资金。

历史进入二十一世纪,农民真正成为土地的主人。农业税取消,农民种田不再需要上缴提留而且还有种粮补贴,灌区维护管理资金全部由国家统筹。党的十八大以后,加大农业基础设施建设成为全面落实国家粮食安全战略的重要举措。为了增强农业生产抵御自然灾害能力,水利岁修和大修全部由国家根据项目列报据实解决,淠史杭灌区建设与发展从此实现良性循环,走上规范化轨道。

寿县水利,日趋完善,渐入佳境,步入辉煌。

八

星转斗移,冬去春来,六十年弹指一挥间。但在寿县这片土地上,翻天覆地的变化,却使人有隔世之感。

汽车行驶在平坦如砥的灌区机耕路上,清爽的微风拂面而过。道路两边沟渠纵横,田园方整,林木成行;田野里的庄稼郁郁葱葱,往年兔子遍野跑的荒滩古埂,均已变成绿的海洋。被当地群众戏谑为“黑老鸹圩,黑老鸹圩,十年只能收一回”的淠东灌区安丰镇五里长岗低产田,原来长期涝渍,粮食亩产只有300斤,进行综合治理后,全面实现排灌自流化、耕作机械化、大地园林化、种田科学化的“四化”目标,粮食亩产超千斤,“麦青花黄四野绿,清渠潺潺碧水长,养鸡养鹅又养兔,草窝里飞出金凤凰。”

“保义镇,晒网滩,比八公山还高三尺三。两天不下雨,庄稼地里冒青烟。”传说寿县古时候是茫茫大海,唯有保义镇露出水面,渔民打鱼后,便在这里晾晒鱼网。淠史杭工程的兴建,使瓦西干渠大动脉贯穿境内,全镇村村落落沟渠纵横,原来“光下种,不捉苗,种一葫芦打一瓢”的3.9万亩农田,全部实现了“旱改水”。“上有淠史杭,下有安丰塘;荒岗改良田,晒网滩变成鱼米乡。”

正南洼 ,史书称“南湖”,集水面积344平方公里,其中易涝面积104平方公里,唐代诗人皇甫冉曾写诗描述:“榛草荒凉村落空”、“寿阳西去水无穷”。古时这里极少人烟,到中华人民共和国成立前,方才有“十八户半人家”下得湖来靠捕鱼为生。如今,大店、建设两座电力排涝站犹如两颗璀璨的明珠,镶嵌在正南淮堤大坝脚下。1996年7月份寿县因连日大雨出现内涝,两站一天一夜排除涝水222万立米,天不停雨,站不停机,确保了正南洼12万亩“锅底”土地不因积水造成损失,灌区当年获得大丰收,粮食总产4.4万吨。正南洼地的迎河、建设两乡镇,已成为寿县蚕桑、蔬菜、林果重要生产基地,产品远销东南亚及香港一带,安徽电视台曾专程到此拍摄电视片,片中歌曲唱道:“正南洼地好风光,稻浪连云谷飘香;千重杨柳添绿意,万缕银线织水网;双手开辟新天地,十八户半人家谱新章”。

安丰塘,古名芍陂,受誉“天下第一塘”,1988年国务院公布为国家重点文物保护单位,2015年列入世界灌溉工程遗产, 2016年列为中国重要农业文化遗产。这座中国水利史上占有重要一页的宝塘,中华人民共和国成立初期蓄水量仅1700万立米,灌溉面积不足8万亩。通过不断完善提高,水库蓄水量达到1亿立米,灌区面积扩大到83万亩,粮食总产突破45万吨,达到灌区人均占有一吨粮目标,年向社会提供15万吨商品粮。在大兴水库蓄水、防洪、灌溉、航运、水产、发电之利的同时,安丰塘的管理者还根据水库历史条件和地理优势,大力发展旅游事业。他们修复了古代人民为纪念楚相孙叔敖而建成的孙公祠,开发了环塘绿堤、老庙集、碑亭、芍陂亭、戈店集、长春岛、长寿岛、安丰古遗址、冉庄稻田画等景点。如今的安丰塘,水面碧波万顷,舟帆点点;堤上绿树成荫,亭台水榭掩映其间。不是西湖,胜似西湖,令多少游客流连忘返、唏嘘不已!

一位年逾古稀的台胞在回瓦东灌区老家探亲时,感慨万千:“我有两个没想到:第一没想到故乡变化这么大,人们生活水平提高了;第二没想到故乡水利建设搞得这么好,瓦东干渠水从以前我家的房脊上过,源源不断,以前的荒丘烂洼都成了亩产千斤的良田。”

寿县人自古穷在“水”上,通过多年治水实践,这方土地上的人们深深认识到,寿县人脱贫靠水,致富也还得靠“水”打头阵。于是,在治水过程中,他们又创造出了名闻遐迩的“塘口经济”。

“塘口经济”,又称“塘口企业”,都是当地农民根据塘坝蓄水工程在当地生产、生活中所发挥的作用而衍化的名词。上世纪九十年代以来,寿县紧紧围绕产业结构调整做文章,抓住制约农业和国民经济发展的主要矛盾,从增加农民经济收入着眼,从减轻农业投入着手,在灌区低洼、低产的湖洼和丘岗区内的荒塘上大兴当家塘,“上养下蓄”(根据地势高低将塘口一分为二,上塘养鱼,下塘蓄水灌溉)、“上种下养”(对兴修防洪堤坝形成的土塘进行改造,发展水产养殖业,同时利用相对高程的土地种植庄稼)、“上养下排”(湖洼地区兴修排涝渠时结合开挖精养鱼塘,调节蓄排,充分利用水土资源),挖一块地,成一口塘,栽一片树,灌一方田(或排一处水),全县新增蓄水量8000多万立米,新增养鱼面积2.6万亩,成为发展集体经济的主要平台。“塘口经济”的发源地双庙集镇通过大兴当家塘,全镇可养殖水面发展到7200亩。该镇小沛村发动群众兴修的余瓦水库,开发水面50亩,除保证灌溉用水外,同时采用股份制进行承包养鱼,每年上缴村里2万元;该村农民王立昆以每年2万元的资金承包花墙水库养鱼,年获利达10万元,年上缴村里4万元;荆塘、隐贤、张李三个乡镇发动群众“上养下排”,在梁家湖洼地联手开发6200亩蓄养水面,植藕种莲养鸭喂鱼,年创产值1200万元,并逐年增长,成为安徽省农业集约化经营的示范点。

“长藤不结瓜,等于小孩没有妈;长藤结了瓜,啥时要水啥时挖。”通过大兴当家塘工程,目前,寿县已拥有中、小型水库160座,塘堰3.46万口,塘坝面积达45.2万亩,蓄水量由中华人民共和国成立初期的0.94亿立方增至3.66亿立米,实现了亩均灌溉水150方的目标。以往,寿县年需从淠史杭上游佛子岭、磨子潭、响洪甸三大水库引用灌溉水9亿立米,由于塘口自灌自蓄,现在每年仅用3亿多立米。在全县素有面积最大,地势最高,用水最难等“三最”之称的瓦东抽灌区刘岗镇,通过大兴当家塘,增加蓄水量920万立米,有效改善了灌溉条件,全镇年均节约提水电费120万元。通过发展“塘口经济”,水产品产量连年递增,由1995年的3.7万吨,增加到2019年的9.9万吨。

“丘岗地区修塘坝,等于存钱慢慢花;能灌田来能养鱼,脱贫致富全靠它。”这是灌区人民对“当家塘”的由衷赞美。

灌区水利建设的不断发展和完善,有效改变了当地群众的生产、生活条件,增加了农民收入,寿县经济得到快速发展,人均收入连年翻番。2020年,灌区每平方公里平均蓄水量达到10万立米,农村人畜饮用水困难得到彻底解决。全县实现地区生产总值225.3亿元,财政收入24亿元,农村居民人均可支配收入13175元,均超历史最高水平。

勤劳的双手编织着美好的未来。寿县人民依靠自己的双手改变了这里贫穷的面貌。幢幢高楼拔地而起,辆辆拖拉机、摩托车开进新村,家家院内溢出欢歌笑语……原寿县政协主席孙业成在接受采访时说:“寿县这两年连续遭遇自然灾害和疫情,但工农业产值一年一个新台阶,脱贫攻坚连战连胜,顺利实现‘摘帽’目标。取得如此成就,水利建设功不可没。”

淠史杭工程使寿县人民脱贫致富,过上了蜜一样的生活。穷日子不会再有了,多少代梦寐以求的理想,在这一代人手中,转化为富裕欢乐的现实。随着历史长河的流逝,往日祈龙求雨的痛苦记忆,正逐渐成为久远的传说。

尾声

安丰塘灌区、瓦西灌区、大井灌区、瓦东灌区、寿丰灌区、木北灌区……滔滔滚动的淠河水,顺着淠东、瓦东、瓦西三条干渠,牵引着绿色的灵魂,激荡着生命的欢歌,源源不断地流入寿县这片热土,滋润着这片古老的大地;而分布在灌区角角落落的7条分干渠、82条大型支渠和1.2万条斗渠、农渠,就像毛细血管一样为寿县的工农业生产输送着新鲜血液,为这里的经济社会发展强筋壮骨。

在这片土地上,寿县人有着耕耘的艰辛,有着丰收的喜悦,有着勃发的爱情,有着火辣的生活!

在过去的岁月里,寿县人民在中国共产党的领导下,自力更生,艰苦奋斗,写下了淮南水利史上最为辉煌的篇章。但这仅仅只是开始。

根据《寿县国民经济和社会发展第十四个五年规划》,寿县灌区“十四五”期间将全面实施乡村振兴战略,扎实推进高标准农田和农田水利“最后一公里建设”,每年建设15万亩。以安丰塘灌区为核心,建设优质水稻基地150万亩,优质小麦基地100万亩,坚决扛稳粮食安全责任,坚决守好管好“寿县粮仓”。

寿县灌区的昨天是那样的波澜壮观,寿县灌区的今天是这般的明媚妖娆,寿县灌区还有着更广阔、更辉煌的未来,灌区人民任重而道远。

六十年寿县灌区建设成就足以证明,寿县完全有能力担负这一历史重任,实现这一宏伟目标。

愿我们都来为淠史杭的发扬光大尽一份力量!希望就在这方土地上!灌区的未来不是梦!

(2021年3月,寿县。)

皖公网安备 34042202000005号

皖公网安备 34042202000005号