正阳关“三阁”

中国影像方志·民俗篇

“抬阁”、“肘阁”、“穿心阁”,是我国民间艺术中的一种独特的舞蹈形式,现在流行于淮河流域的寿县一带。已于2007年被列入国家级“非物质文化遗产保护”名录。

抬 阁

抬阁,源于古代求神祈雨的祭祀活动。流传到现代,已经演变成了具有传统风格的娱乐活动了。由小演员扮演古代人物造型,站在扎制的架子上、阁楼上、凉亭上或花轿内、“莲花台”上,做出一定的动作,在唢呐、丝竹的伴奏下,由若干壮汉抬着行进表演。节目内容有《观音赐福》、《荷花仙子》、《梁山伯与祝英台》等。这种舞蹈形式,是“肘阁”舞蹈的前身。

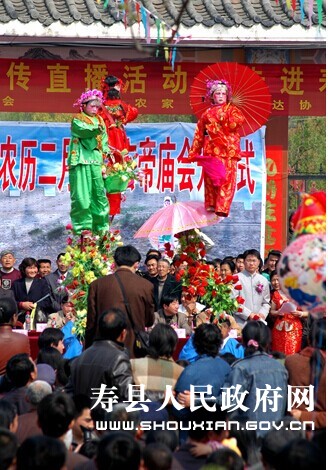

肘 阁

肘阁,也称“背阁”。 随着历史的演进,民间艺人受“抬阁”形式的启发,创作出了一种比“抬阁”更为便捷的舞蹈形式,被人们称作“肘阁”。由一个成年人,把一铁制框架,綑绑在腰背上,通过一根铁杆把小演员顶托在上面,一边行进一边表演。

捆绑在成年人身上的铁架子,艺人们称作“铁领衣”;用以顶托的连接铁架子的约2米长的铁杆,称作“芯子”;小演员被固定在芯子上面表演的架子,称作“坐芯子”、“抱芯子”;连接铁领衣和芯子的构件叫“辘轳把”。

小演员一般都是四五岁的小孩,他们在架子上或站、或仰、或摆的动作,是随着下面大人行进步伐的节奏而调整的。这样,地面上的人按照一定的舞步,边走边扭,上面小孩的动作,摇摇摆摆,配合和谐默契,在惊险之中体现出活泼,在欢快之中略具诙谐。舞蹈表演的内容,大多是表现历史故事和戏剧人物。依据不同的内容,铁杆上面的演员数也就不同,有一人的也有2-4人的。一个演出班子,一般由3-5个架子组成,多的可达7-8个,其内容是十分丰富的。因而,它赢得了“空中舞蹈”、“空中舞台”、“无言的戏剧”的美称。

传统的节目有《打渔杀家》《西厢记》、《断桥会》、《西游记》、《红楼梦》等等。虽然这些节目的表现手法仅仅只是人物外形,但是足可以引起观众的莫大兴趣,更何况演出时还配有管弦丝竹,演奏着人们所熟悉的民间乐曲。

肘阁的来历,除了来自求神祈雨说以外,也还有另外一说。说是从前有一个匠人,带着小孩去看庙会,由于会上人多,小孩个儿小看不见。于是他就用铁件打制了一个架子,绑在背上,让小孩坐在铁架子上去看庙会。这种形式,很得人们的赞赏,就发展成了后来的样子,也就被称做“背阁”。

穿 心 阁

这个舞蹈,是由两个青壮年用一根特制的竹竿,“穿过”小演员的前胸,在行进中表演。从外表看,竹竿好似从演员正心窝穿过的一样,实际上是用一个经过精心设计的U型铁杆,架着演员在那竹竿上的。由于演员穿着的衣服把铁件遮盖着,所以显得逼真。常演的节目有《七品芝麻官》、《媒婆赶会》等,演出效果惊险、巧妙且滑稽可笑。

这个舞蹈形象的构思,可能来源于《山海经》中关于“贯胸国”的描述。《艺文类聚》也说,大禹用不死草救活了防风氏,防风氏胸前的伤口是贯通的。《异域志》中也有类似的说法,叫做“穿胸国”,说那国中的人胸口上有洞,尊贵的人往往脱去上衣,让人用杠子穿过他的胸抬着他,像坐轿子一样悠哉游哉。

皖公网安备 34042202000005号

皖公网安备 34042202000005号